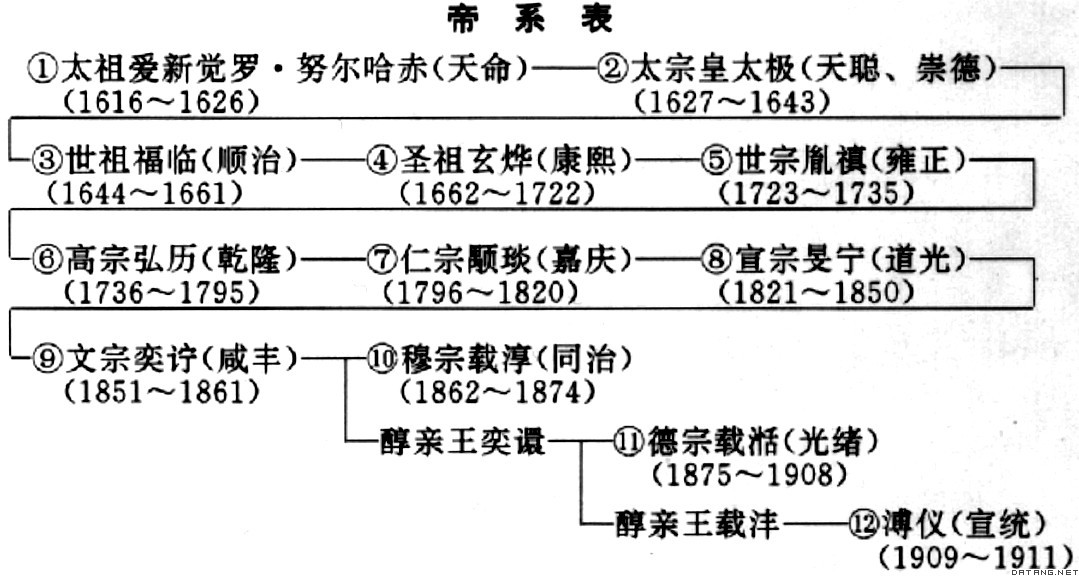

| 清(1636~1911) 中国历史上最后一个封建王朝。由满族统治者建立。明万历四十四年(1616),努尔哈赤称汗,国号大金(史称后金)。明崇祯九年(1636)皇太极改国号为大清。1644年清军入关,确立对全国的统治。宣统三年(1911),辛亥革命推翻清朝。翌年清帝被迫逊位。

清对全国统治的建立 明万历十一年(1583)建州女真努尔哈赤开始统一女真各部。努尔哈赤创建了八旗制度,又发展经济,订立行政和法制规条,设立了议政王大臣。明万历四十四年,努尔哈赤在赫图阿拉(今辽宁新宾老城)称汗,建国号大金。后迁都于盛京(今沈阳)。

皇太极改制称帝 努尔哈赤死后,其第八子皇太极被拥立为汗,改元天聪。皇太极和其兄代善、阿敏、莽古尔泰四大贝勒共同主持军政大事。皇太极改易族名为满洲,并进行了一系列改革:①每旗设旗务大臣,与诸贝勒共议国政。②设内三院,又以六部及都察院、理藩院取代八旗贝勒。③任用汉族官员、将领和知识分子。④设立汉军八旗、蒙古八旗,扩大兵源。⑤发展农业生产,将农庄重新编组。又使大量土地和壮丁掌握在国家的控制下。⑥加强法制。皇太极于天聪十年(1636)改国号为清,改元崇德。 明清战争与清军入关 崇德元年(1636),皇太极征服朝鲜。此后,他又完成了对漠南蒙古的统一。漠北喀尔喀蒙古亦臣属于清朝。皇太极还统一了东北全境。清入关以前,统治所及“自东北海滨(鄂霍茨克海),迄西北海滨(贝加尔湖),其间使犬使鹿之邦,及产黑狐黑貂之地,……厄鲁特部落,以至斡难河源,远迩诸国,在在臣服”。此后,皇太极亲率大军攻明(见明清战争)。当时,李自成、张献忠的农民起义军,声威日盛。皇太极乘机大举用兵,夺取了明朝锦州、宁远地区,扫除了进入山海关的障碍。崇德八年,皇太极突然病逝。皇太极的第九子福临(见顺治帝)即位,改元顺治,而以两个叔父多尔衮和济尔哈朗辅政。后多尔衮称皇父摄政王。明崇祯十七年(清顺治元年,1644),李自成农民起义军攻入北京,推翻明朝,崇祯帝自缢。驻军山海关的吴三桂背叛,引清兵入关。清军长驱直入北京,取代了明王朝的统治。

南明及各地的抗清斗争 明朝灭亡后,明宗室先后在南方建立弘光政权、隆武政权、鲁王监国、绍武政权和永历政权,但是这些地区性政权均很快为清所灭亡(见南明)。 清军入关后,实行圈地,严定逃人法,强迫汉人薙发易服(见剃发令),激化了民族矛盾,抗清斗争如火如荼地开展起来。郑成功、张煌言等出没于海上;刘体纯、郝摇旗、李来亨等13家结寨于夔东。许多降将降官也倒戈反清。南明永历政权先和大顺军合作,又与张献忠的大西军余部孙可望、李定国联合抗清。顺治十六年,郑成功与张煌言合作,出动水师,深入长江,围攻南京,苏皖震动。顺治十八年郑成功率军攻打为荷兰占据的中国领土台湾,康熙元年荷兰军力竭投降。 清初的统治 清朝入关时,采取了一些野蛮的掠夺政策。如在京畿大规模圈占土地,分配给满族的王公、官僚和将士。严厉处罚逃人及隐匿的窝主,使各阶层惴惴不安。在政治上,清朝“首崇满洲”,强迫汉族按照满俗薙发易服,违者处死。不许满汉通婚。刑法方面,满汉之间、各个等级之间量刑标准亦不同。许多汉人虽在政府中任官,但实权掌握在满族官员手中。清廷特别对汉族乡绅和知识分子严加控制防范。江浙发生的通海案(与郑成功相通)、科场案(科举考试中舞弊)、奏销案(欠交钱粮)、文字狱,诛杀流放许多乡绅士子。又颁布迁海令,沿海25千米内居民,均迫令迁移,不准商船渔船出海,使许多人破家失业。清初为适应新占领区的形势,政策也有其开明和进步的一面。入关伊始,即取消明末苛重的三饷(辽饷、剿饷、练饷),奖励垦荒,招集流亡,减轻赋役,使农业生产有所恢复。在政治上,礼葬崇祯帝,收罗人心。招降明朝的文官武将,委以职任。为了笼络知识界,又开科取士,为他们开辟入仕做官的途径;尊重汉族大部分原有的制度和习俗,崇尚孔子和儒家文化。清朝政权,虽属满族当权,却逐渐形成满汉地主阶级的联合专政。 顺治十八年(1661)顺治帝逝世,其子玄烨(见康熙帝)即位,由索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜四大臣辅政。康熙八年,玄烨夺回权力。十二年,康熙帝玄烨下撤藩之令。吴三桂、耿精忠和尚可喜的儿子尚之信悍然发动叛乱。康熙二十年,平定了三藩叛乱。康熙二十二年,台湾统一于清朝中央政权之下。 政治制度 清政权实行以满族贵族为主体的满、蒙、汉封建阶级的联合专政,是专制主义中央集权制度的高度发展形态。 政权机构 最初,军政大权操于议政王大臣会议,日常庶政归内阁。康熙时,皇权加强,南书房协助皇帝,参与机务。雍正时,创设军机处,为清代处理政务的最高权力机关。其他中央机关有吏、户、礼、兵、刑、工六部。都察院为监察机关。新增的理藩院管理少数民族和某些对外事务。另有内务府,照料皇室的生活和财产,管理宫廷太监、匠役。地方行政机构,大体分省、府、县三级,总督、巡抚为省级最高长官。 军队 清朝军队,以八旗兵为主体。清初,八旗兵战斗力很强,待遇亦较优厚,但后来渐染城市习气,不习武事,逐渐丧失了战斗力。清朝入关,招降了大批明朝军队,建立绿营。清朝中叶以后,又有汉族地主自募自练的团练乡勇。 法律 清代法律,结合满族在关外时期的习俗,制度也沿用明律。顺治初已制定了大清律。乾隆初公布《大清律例》。 科举制 清朝继续以科举制作为培养、选拔官吏的“正途”。考试从四书五经中出题,写八股文章,思想内容和文章形式均有严格的程式,应试者受很大束缚,不能反映其真才实学。 康雍乾时期的统治 清朝确立全国统治之后,采取各种措施发展生产,到康雍乾时期,经济繁荣,社会稳定,国力达到鼎盛。 经济 ①农业和水利。清廷奖励垦荒,招集流民授予土地。康熙八年,实行更名田,刺激了农民的生产积极性。又减轻赋税。治理黄河、淮河、运河、长江、钱塘江、永定河,努力减轻水灾,提高农业产量,保持运输畅通。②手工业和抑商政策。最重要的手工业是纺织业,南京、苏州、杭州等地较为集中。矿冶业中,云南铜矿的规模最大;资本雄厚,采炼技术达到相当水平。制瓷是重要的传统手工业,以景德镇瓷业最发达。清代手工业很繁荣,达到了中国封建社会历史上的最高水平,并出现了资本主义的萌芽。可是清政府执行“抑商”政策。对于那些有大利可图及有关国计军需的手工行业,实行垄断。对于其他手工行业,允许商民经营,但控制亦严,妨碍手工业的自由发展。③大城市的出现。北京是全国的首都和政治文化中心。扬州是淮盐的集散地,经济发达,多富商大贾。南京、苏州、杭州都是丝绸、布匹及其他手工业品的产地,且文化发达,风景优美。广州是对外贸易的口岸,是封闭的封建中国通向世界的主要窗口。汉口为米谷、木材、食盐、药材和各种货物的集散地。④赋役制度的改革。康熙五十一年(1712),宣布滋生人丁永不加赋,将丁税总额固定下来,稳定了全国的丁税负担。雍正元年(1723)制定摊丁入地政策,从此废除了中国历史上长期存在的人头税,简化了收税标准和手续。有利于丁多地少的贫苦北农民。

统治阶级上层的斗争 康熙帝去除鳌拜集团以后,重用索额图、明珠。这两人各树党羽,争权倾轧。康熙二十七年(1688),明珠等被革职。康熙中期,索额图被囚处死。六十一年,康熙死,据称遗诏指定皇四子胤禛继位,即雍正帝。雍正实行秘密立储,密写继承人的名字,藏于乾清宫的匾额之后,以避免公开立储引起的争夺。雍正时,朝臣中仍多结党。雍正亲自写《朋党论》以告诫廷臣。他最亲信的大臣年羹尧、隆科多亦得罪。乾隆初,鄂尔泰与张廷玉广植党羽,乾隆帝加以裁抑,两派均不得专权。乾隆年老,和珅得宠。乾隆死后,和珅立即被嘉庆诛死。 边疆地区的治理 ①西北地区。康熙二十七年(1688)准噶尔部噶尔丹和俄国相配合,东侵喀尔喀蒙古。康熙二十九年乌兰布通之战清军击败准部,噶尔丹遁逃(见平定准喀尔)。次年,康熙与内外蒙古的首领参加多伦会盟,实行盟旗制度,稳定了喀尔喀蒙古长期动荡的局势。三十五年至三十六年康熙率师亲征,平定了噶尔丹叛乱。此后策妄阿拉布坦重振准部,占领拉萨。清廷于康熙五十九年派兵入藏,驱逐了准噶尔军。雍正二年(1724),清军又平定了和硕特部罗卜藏丹津叛乱。乾隆二十二年(1757),平定准噶尔,统一天山北路,随即进入南疆。二十四年夏,平定大小和卓之乱,统一南疆。三十六年,土尔扈特部在其领袖渥巴锡的率领下回到伊犁,受到清政府的重视和欢迎。②西藏。康熙五十九年,清军逐准部出西藏,清廷设驻藏大臣监督。后进一步提高驻藏大臣的权力,并实行金瓶掣签制,以防止班禅、达赖的转世为贵族农奴主操纵、利用。③西南其他地区。雍正年间,清廷在云南、贵州、广西、四川、湖南等省大规模推行改土归流政策。废除土司,分别设置府、厅、州、县。改土归流政策遭到土司的抵制。清朝镇压土司势力用力最大、耗时最久的是乾隆年间的大小金川之役。④民族政策和边防设施。清朝对边疆少数民族的基本政策是保持各民族的风俗习惯、生活方式、宗教信仰,根据各地不同的情况,采取措施,加强统治和管理。清政府对少数民族的上层,采取各种措施,团结笼络。清朝统一全国,边疆地区在中央政府管辖下得到了较长时期的安定,经济迅速发展,各族人民的生活有所改善。内地急剧增加的汉族人口大批迁往边疆,使边疆地区经济、政治、文化大大活跃起来。清政府又大力开辟驿路,广设台站,形成了以北京为中心通向边疆各地的交通网。 与俄国的关系 16 世纪末和17世纪初,俄国开始侵犯中国的蒙古和东北。顺治十五年(1658)清军全歼入侵的哥萨克(见雅克萨之战)。但俄军仍盘踞在黑龙江上游的尼布楚(今俄罗斯涅尔琴斯克),以后又侵占雅克萨(今漠河东,黑龙江北岸)。清廷通过各种渠道,要求俄军撤出中国领土,但一切交涉均无效果。康熙二十四、二十五年,清军两次进攻雅克萨,直到俄皇接受中国的谈判建议以后,清军才停止攻打雅克萨。康熙二十八年,双方签订了《尼布楚条约》。条约签订后,东段边界相对平静,贸易有较大发展。但北段边界由于俄国不断入侵蒙古 ,矛盾逐渐加剧。雍正五年(1727)清廷与俄国签订了中俄《布连斯奇条约》,完全满足了俄方对两国北段边界的要求。

俄国在英法联军进攻时趁火打劫,迫使清朝地方当局签订《瑷珲条约》。英法联军攻入北京,俄国又自称“调停”有功,迫使清政府签订中俄《北京条约》,为俄国侵占中国西部领土作了准备。 清统治格局的变化 随着社会矛盾的激化,外国侵略势力的加深,清王朝的统治危机日益严重。 太平天国起义 太平天国领袖洪秀全创拜上帝教,道光三十年十二月初十(1851年1月11日),拜上帝会起义于广西金田,建号太平天国。咸丰三年(1853)攻克南京,定都于此,改名为天京。太平天国的胜利进军,使清军顾此失彼,穷于应付。但太平天国政治日益腐败,纪律废弛。第二次鸦片战争刚刚结束,外国侵略者就插手中国的国内战争,帮助清廷围剿太平军。同治三年(1864)清军攻破天京,太平军余部转战江西、福建、广东,被清军击败,太平天国农民起义遂告失败。 在太平天国起义影响下,全国掀起规模浩大的反清大起义。如上海小刀会刘丽川起义。咸丰五年,各支捻军公推张乐行为盟主,声势大盛。以后捻军与太平军联合作战。天京失陷后,太平军将领赖文光等和捻军合作,分兵作战,直至同治七年失败。 统治阶级内部的分化组合 两次鸦片战争及太平天国起义,使当时的中国社会发生了深刻的变化。 《北京条约》签订后不久,慈禧太后企图揽权,与留守北京偷霓叁合谋,发动政变。从此,慈禧太后把持晚清朝政将近半个世纪(见辛酉政变)。 在镇压太平天国的战争中湘淮军的许多将领立下汗马功劳,晋升高官,其中不少人位列封疆。汉人在中枢和地方的实力增强,清政府不得不更多地依赖地方汉族地主势力的支持,故政治离心力显著增强。太平天国被镇压后,湘军虽然解散,但各省大约仍有50万由湘淮军演变来的勇营,编组和指挥的权力在总督、巡抚手中。清廷三令五申,要求各省裁勇节饷。但已经下放到地方的兵权不可能再收归清朝中央。兵权下移的同时,财权也在逐步下移。财务制度陷于混乱。督抚掌握地方财政,自行支配,户部连各省收支的项目和总数也不清楚,更不可能进行财政的统筹和监督。 清朝政府被迫打开了中国的门户,洋务派官僚集团应运而生,其主要代表人物有奕、李鸿章、张之洞等(见洋务运动)。他们认为外国入侵中国不过是要求通商,所以和外国作战并无必要,也不可能战胜。他们主张学习外国的某些长处,以辅助封建主义之不足。他们的主张和措施遭到各方面的猛烈反对,但洋务派在日益频繁的对外交涉、创建海军以及工商活动中积聚起了实力。 外国侵略势力的深入 19世纪70年代起,老牌的和新起的殖民主义者对衰弱的中国鹰瞵虎视,寻机择肥而噬。 ①侵略边疆。同治三年(1864)签订的《中俄勘分西北界约记》,割去了巴尔喀什湖以东约44万平方千米的中国领土。同治四年,浩罕汗国军官阿古柏在英国支持下 ,侵占南疆,建国称汗。十年,俄国出兵侵入伊犁。光绪初,左宗棠率兵进入新疆,阿古柏战败自杀(见阿古柏事件)。中俄《伊犁条约》虽索回了伊犁,但丧失的领土仍达7万平方千米。同治十三年,日本派兵在台湾登陆。清廷赔款乞求日本撤兵。但中日甲午战争后,台湾又被日本所攫夺。英国迫使清政府于光绪二年签订《烟台条约》。光绪十四年,英军进入西藏边境,西藏军民奋力抗击侵略军,但清政府极力妥协,与英国签约议和,为英国势力的入藏提供了便利。 ②侵犯主权。根据条约中外国使馆长期驻京的条款,许多国家的公使聚居在紫禁城边,对清政府颐指气使,施加压力。上海、天津、汉口、九江等处先后开辟租界,使中国的土地上出现了许多独立于清政府管辖之外的殖民主义小王国。外国传教士纷纷活动,深入中国的穷乡僻壤。侵略势力希望利用清政府帮助自己掠夺更多的权利,镇压人民的反抗,所以在两次鸦片战争后,转而对清政府采取庇护、“合作”的政策。咸丰十一年,设立总理各国事务衙门。同时,又设立了南北洋通商大臣。从此,列强可以直接和清朝的最高层打交道。同治十三年,在列强的压力下,清廷开始向外国派遣使节。光绪二年,郭嵩焘成为中国第一个驻外公使。以后陆续在欧美各国设立使馆,派遣公使。清政府在倍感屈辱、很不情愿的情况下 ,勉强参加国际社会交往,进行外交活动。外国侵略者攫取中国主权的一个重要手段,就是长期控制中国的海关,为外国商品的倾销和人员的出入打开了方便之门。海关总税务司一职一直由英国人R.赫德担任,各口岸的海关税务司全部任用外国人。 清统治危机的加深 鸦片战争之后,外国资本主义武装入侵中国,强迫清政府签订一系列不平等条约,中国从独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。但中国社会也生长起新经济、新阶级,西方科学文化得到传播。 近代工业与新阶级的产生 外国商品输入和中国农产品输出,使国内市场迅速扩大。同时,传统手工业的崩解使大批农民手工业者破产失业,给资本主义的生长提供了市场和劳动力的条件,近代机器工业应运而生。 中国近代机器制造工业实开始于镇压太平天国时政府创办的军事工业。稍后,近代工业逐渐在运输、采矿、纺织等行业中萌生,这些企业或为官商合办,或为官督商办。纯粹商办企业最早在缫丝业、制茶业、碾米业、纺织业等加工企业中发生。民族资本主义工业绝大部分是轻工业,尤以纺织业所占比重最大。中国工业发展的困难主要来自帝国主义和封建主义。中国的近代工业,从机器、技术甚至某些原料都要依赖外国,但又和外国存在着矛盾。帝国主义倾销大量商品,夺去了中国民族工业的市场;它们又在中国设厂制造,弱小的中国工业面临其强有力的竞争,难以立足。清朝封建政权奉行压抑工商的传统政策,亦成为工商业的重大负担。中国又缺乏正常的金融市场,还有封建官府的勒索,地方士绅的刁难。这些都使近代民族工业遇到极大的阻力,其诞生和发展经历了漫长而痛苦的过程。 中国资产阶级的前身是封建社会里的一部分商人、地主、官僚,还有通商口岸的买办。他们投资于近代工商业,向资产阶级转化。一部分农民和手工业者转化成为无产阶级。鸦片战争以后,外商在中国通商口岸设厂,这些外资企业中出现了中国最早的产业工人。此后清政府和私人陆续投资设厂,中国无产阶级的人数日益增加。 中法战争和中日战争 继两次鸦片战争之后,帝国主义又对中国发动了一系列侵略战争。 ①中法战争。当法国侵占越南时,越南向清政府求援。清政府一方面做出援越姿态,一方面寄希望于通过谈判解决问题,致使中国军队处于被动挨打的地位,福建海军全军覆没。光绪十一年(1885)二月初,清军在广西边境要隘镇南关(今友谊关)前和法军展开激战,法军全线崩溃。法国茹费理内阁因侵略战争失败而倒台。但在前线大捷的时候,清政府竟宣布停战缔约,授权李鸿章签订《中法新约》,为法国侵略中国的西南地区打开了门户。 ②中日甲午战争。光绪二十年(1894)朝鲜发生东学党起义,清政府应朝鲜国王的请求,派兵帮助镇压。日本乘此机会,不宣而战。清政府被迫下诏宣战。清将左宝贵率部力战,但其他将领却不战而逃。日军乘胜侵入中国的东北。日本舰队又在鸭绿江大东沟外的黄海海面袭击中国舰队。此后,李鸿章命令北洋海军躲藏在威海卫军港内不许出战,造成束手待毙的局面。日本陆军在山东半岛登陆,威海卫陷入包围之中。北洋海军全军覆没。在日本的军事压力下,清政府签订了《马关条约》。 列强瓜分中国的危机 《马关条约》签订后,形成了帝国主义瓜分中国的危机。《马关条约》中的条款之一是把辽东半岛割让给日本。俄国纠集了法国、德国,迫使日本放弃对辽东半岛的领土要求(见三国干涉还辽)。清政府因此对俄国感恩戴德。光绪二十二年(1896),与俄国签订了《中俄密约》。《马关条约》的另一条款是赔偿银2亿两,并加上赎辽费3000万两,清政府无力偿付,只得向帝国主义借债赔款。此后,清政府经常借贷度日,以各种主权作抵押。《马关条约》允许外国在华设厂,于是,纺织、面粉、造船等行业中出现很多 外国工厂,使中国的民族工业不能正常发展。外国还在中国各地设立许多银行,从而控制了中国的财政、金融和信贷。修筑铁路是帝国主义对华资本输出并划分势力范围的重要手段。到清朝灭亡时,由帝国主义直接或间接投资经营的达8000余千米,占90%以上,中国自办铁路只有850千米。帝国主义又对中国的矿藏资源垂涎欲滴。至清朝灭亡时,帝国主义在华开采的矿场,大大超过中国自办的矿业。在掠夺路权、矿权的同时,帝国主义又争先恐后,占据中国港湾,要求租借地,划分各自的势力范围,中国面临着沦为列强殖民地的严重危机。在帝国主义划分势力范围的狂潮中,美国因忙于争夺菲律宾而姗姗来迟。它提出了“门户开放”政策,要求与列强共享利益而不被排挤。 百日维新 《马关条约》的签订及列强瓜分中国的危机,极大地震动了各个阶级、阶层,促进了中国人民爱国意识的觉醒。当时,正在北京举行会试的各省举人集会,由康有为起草上皇帝书,这就是著名的公车上书。此后,康有为又给光绪帝多次上书,建议变法。同时,在北京创办《中外纪闻》,设立强学会。变法维新的思潮汹涌激荡,一发而不可阻遏。维新运动的主要代表是康有为、严复、梁启超、谭嗣同等。光绪二十四年四月二十三日(1898年6月11日), 光绪帝下明定国是诏书,宣布变法。遭到以慈禧太后为首的顽固势力的反对,维新派和守旧派的冲突愈演愈烈。帝党官僚和维新派并无实力,一筹莫展,寄希望于正在小站练兵的袁 世凯。但袁世凯向旧党告密。八月初六,慈禧太后发动政变,囚禁光绪,自己出面训政,废止新政。历时103天的戊戌变法宣告失败。 义和团运动 帝国主义划分势力范围,外国传教士在各地胡作非为,引起了人民大众的激烈反抗。19世纪末,爆发了义和团运动。以慈禧太后为首的顽固派,因百日维新后在废立光绪问题上与列强存在矛盾,所以承认义和团合法,并采取控制、利用的策略,企图以义和团的刀矛发泄自己的怨忿。当义和团进入北京、天津时,帝国主义立即调动军队,进行干涉,正式挑起大规模入侵中国的战争。慈禧太后等出于对洋人不满,遂决定宣战。南方各省督抚抵制宣战,提出东南互保。面对帝国主义军队的进攻,义和团和清朝爱国官兵进行了英勇抵抗。光绪二十六年七月,八国联军占领北京。慈禧太后带着光绪帝仓皇逃走。北京城遭到外国侵略军的又一次蹂躏和践踏。沙俄除了参加八国联军外,还入侵中国东北,企图并吞东北全境,并制造了惨绝人寰的大屠杀(见海兰泡与江东六十四屯惨案)。慈禧太后对义和团始终心存戒惧,命令清军掉转枪口,对准义和团。又催促李鸿章北上,与帝国主义议和乞降。李鸿章和帝国主义签订了《辛丑条约》,使中国下降为列强共管的半殖民地。

资产阶级改良主义思想的发生、发展 随着新经济、新阶级的出现以及国外科学、文化的传入,中国的知识界也发生急剧的变化。魏源提出“师夷长技以制夷”。此后,知识分子中要求学习外国、进行改革的思潮日益高涨。戊戌变法以前,早期的改良主义思想家有薛福成、马建忠、王韬、容闳、郑观应、何启等人。中日甲午战争后,列强瓜分中国的危机,使改良主义的思潮进一步高涨。资产阶级改良派发动了声势浩大的维新运动,其主要代表有康有为、严复、谭嗣同、梁启超等。这些思想家和他们的著述、译作在社会上发生很大的影响,形成一个解放思想的启蒙运动。 近代知识分子的出现和新学的传播 近代知识分子是在国家危亡的形势下产生的,具有强烈的爱国思想,又接受外国科学、文化的影响,活跃、开放、勤奋。但他们又和封建的传统儒学有血缘关系,头脑中的新思想和旧思想并存。他们和劳动群众缺乏联系,实践能力差,政治上不够成熟。随着近代知识分子的增长,西方的思想迅速传播,在思想文化的各个领域形成西学和中学、新学和旧学的尖锐对立。一批既有旧学根基又受西方影响的学者脱颖而出。黄遵宪等倡诗界革命,反对陈腐的同光体。以后又出现了宣传反清的爱国革命文学团体南社。清末的谴责小说风行一时,出现了李伯元、吴趼人、刘鹗、曾朴等作家。还有林纾、曾朴等致力于翻译外国小说,许多世界名作第一次被介绍到中国。 清的历史地位 清朝是中国最后一个封建帝制王朝。在它统治期间,中国从封建社会逐步走向半殖民地半封建社会。入关后,清政府致力于恢复生产,使社会经济逐渐恢复。到康雍乾统治时期,中国的封建经济高度繁荣,在政治上制定了各项典章制度,矛盾相对缓和,秩序比较稳定,国力臻于鼎盛。清朝前期总结了中国历史上统治的经验教训,决策施政,经过深思熟虑而审慎从事,威权专一,令出法随,取得了重大的治绩。清朝最突出的贡献是统一全国,增强了多民族大家庭的团结,最后奠定了中国的版图。清朝在历史上既有光辉的贡献,也有反动、落后的一面。清朝政权是满汉统治阶级的联合专政,阶级压迫和民族压迫极为严重。在高度集权的统治下,清政府实行高压政策,滥施专制淫威。在对外政策方面,又自我孤立,虚骄自大,执行闭关政策,限制中国人和外国接触交往,对中国社会的发展带来非常不利的影响。清朝前期的治绩,十分突出,达到了中国历史上的又一个高峰。但如果同当时世界上一些先进国家比较,则政治、经济、文化成就可谓处于相对停滞状态。但中国却在天朝大国的迷梦中酣睡,不了解外部世界正在发生翻天覆地的变化。到了鸦片战争时,英国的大炮轰开了中国的门户,从此,中国从独立的封建社会逐步地变为半殖民地半封建社会。清朝政府曾企图振作自强,但它只能勉强地做些枝节的改变,而顽固地拒绝根本性的变革。在列强进一步侵略面前,使国家和民族处在帝国主义瓜分宰割的危机之中。20世纪初,全国掀起了资产阶级民主革命的巨大浪潮,在伟大的民主革命家孙中山的领导下,清朝政府终于被推翻,建立了共和国。清朝的覆灭虽然并没有解决中国的根本矛盾,但在中国大地上结束了2000多年的封建专制帝制。 | ||||||||||||