3) history of Indonesia

印尼历史

5) Indian Historical Records Commission

印度历史档案委员会

6) temperature history

温度历史

1.

Based on the distribution feature and temperature history relativity of stress strain field in the solder joint, the concept of relative damage stress was put forward as dominant mechanical factor responsible for the failure of solder joint.

针对温度循环载荷下软钎焊焊点界面空洞损伤的失效行为特点 ,结合焊点内部应力—应变场分布特征及其温度历史相关性 ,提出了相对损伤应力这一概念 ,并以此作为温度循环载荷下软钎焊焊点失效的主控力学因素。

2.

In order to describe the nonproportional cyclic deformation behavior at anisothermal condition,a viscoplastic constitutive model is introduced,which considers nonproportional cyclic additional hardening,the effects of nonproportional cyclic loading history and temperature history.

为了描述在非等温非比例循环加载下的循环变形行为,本文提出了一个考虑材料非比例循环附加硬化效应、非比例循环加载历史效应和温度历史效应的粘塑性本构模型。

补充资料:印度历史

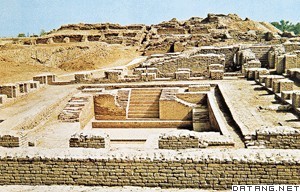

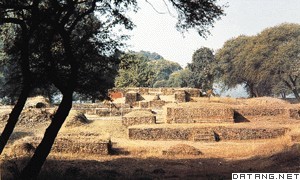

| 印度历史 India,history of 1947年以前,印度的历史疆域包括现在的印度共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国和孟加拉人民共和国。1947年以后的历史疆域只包括印度共和国现有的领土。中国史籍《史记·大宛列传》称印度为身毒;《后汉书·西域列传》等称其为天竺;玄奘的《大唐西域记》始称印度。 史前印度 (公元前600年以前) 史前印度最重要的文化为印度河流域文化(又称哈拉帕文化)和恒河文化。印度河流域文化是青铜时代的文化,存在于公元前2350~前1750年间。成熟于公元前2200~前2000年,最为主要的城市有哈拉帕和摩亨佐·达罗,消逝于公元前1750年左右(见印度河文明)。但是哈拉帕文化在古吉拉特、拉贾斯坦及北方邦北部等仍有遗留。

恒河文化昌盛于公元前1800~前600年间,为印度著名的吠陀时代。吠陀时代分前期和后期,前期即梨俱吠陀时期,约在公元前1800~前1000年;后期约在公元前1000~前600年。前期经典很少提到家庭,社会仍属部落性质;后期部落社会分解为4个瓦尔纳的社会。4个瓦尔纳中首陀罗为最低层,吠舍为中层,刹帝利和婆罗门为上层。 古代印度(公元前600~公元800) 古代印度的历史特征在于瓦尔纳制的确立及其向种姓制度的转化,部落社会的同化及其向国家的转化,授地制的兴起及其向封建制的转化,佛教由盛而衰,以及新婆罗门教的兴起及其向印度教的转化。

佛陀时期(前6~前2世纪) 从吠陀时代末期(前600)到摩揭陀国孔雀王朝的400多年的佛陀时期,是继印度河文化城市繁荣之后的第二次城市繁荣时期。在这时期里,释迦牟尼创立了佛教,大雄创立了耆那教。据佛教文献记载,公元前6世纪初,印度有16个国家。其中主要的有摩揭陀、迦尸、祗萨罗、跋祗、俱卢、般遮罗和犍陀罗等。在这个时期的大国里,瓦尔纳的等级制取代了部落制。国君和武士成为刹帝利,祭司和教师成为婆罗门,农户和纳税者成为吠舍,服务于以上3个等级的劳动者则成为首陀罗。 孔雀王朝时期(前322~前185) 摩揭陀王国孔雀王朝的奠基人是与佛陀同时的频毗娑罗。在孔雀王朝中,唯有国王有权拥有常备军和接受贡奉。国王权力标志着刹帝利对婆罗门长期斗争的胜利,但婆罗门在孔雀王朝仍然拥有大权。在阿育王统治期间,印度古代奴隶制君主专制的集权统治达到顶峰。 外族入侵时期(公元前200~公元200) 孔雀王朝灭亡以后,西北印度不断有外族入侵。先是中亚的大夏希腊人在公元前2世纪初侵入印度西北部。接着又有安息人、塞种人、大月氏人的入侵。其中最重要的是贵霜帝国在印度的统治。在丘就却建国后,国势日强,侵入印度,灭大夏在印度的残部。在阎膏珍、迦腻色伽统治时期,继续入侵印度,从印度西部到恒河流域中部均归入贵霜帝国的版图。在迦腻色伽的支持与庇护下,大乘佛教在印度兴起。小乘佛教流行于锡兰、缅甸等地。 萨塔瓦哈纳时期(公元前100~公元200) 萨塔瓦哈纳王国300年的历史使德干文化与北方文化互相结合 。那里的国王最早把土地授予婆罗门,并且对部落地区实行军事统治。 笈多王朝时期(320~540) 笈多王朝崛起于贵霜废墟。奠基于275年,统治印度北部和西部约120年。王权缩小,官职已经世袭。外贸不断萎缩。种姓种类和不可接触者的名目都有所增多。偶像崇拜在寺庙里日益普遍。当时文化灿烂,两大史诗(《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》),迦梨陀娑的《沙恭达罗》剧本和较早的《往世书》均在笈多王朝时编成,此外还编纂了一些法书。在艺术方面,中印度的阿旃陀石窟壁画丰富多彩,代表这个时期艺术的成就。 戒日王时期(606~647) 戒日王是古代印度最后的一个著名皇帝。当时,外贸萧条,货币短缺。政体沿袭笈多,但更加分散。都城从华氏城迁曲女城,即从一外贸城市迁至一军政要地。戒日王死后,北印度表面统一的局面又告结束。 古代南印度(公元前200~公元750) 在南印度几乎每个国家都有几个藩属,每个藩属都有自己的军队、自己的行政系统和收税机关。最南部分国家的历史,从1世纪开始。古代南印度分为两个历史时期 :第一时期是公元前200~公元300年;第二时期是300~750年。

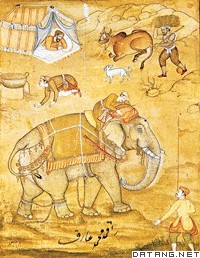

中世纪印度(750~1757) 印度教早在4~5世纪(笈多王朝时)就以新婆罗门教的形式从各地政权出发向部落地区发展,对部落居民进行同化。至8世纪,印度几个重要地区的部落的同化过程基本告成。印度教寺院在土地、商业、财政方面具有雄厚实力。8世纪的商羯罗(788~820)创立了吠檀多哲学,恢复了佛教之前的对梵天的信仰。多种有神论教派由此派生。信奉湿婆神者为湿婆教派,信奉毗湿奴神者为毗湿奴教派,统称印度教。印度教寺院为培养婆罗门种姓子弟的最高学府。印度教不仅是中世纪形式的宗教,而且是区域王国的政治经济支柱。梵文作为古代书面语在中世纪仍没有灭绝。在民间开始流行区域性的语言文字。区域语言相传至今,成为现代按语言划分行政区域的基本依据。 中世纪印度,区域王国林立,强国控制弱国,小国依附大国,依附关系变化无常。一国之内,王权、政权、地权、赋税征收权的分散是印度封建制的特色。 8世纪初,戒日王统治下的卡瑙季王国衰落。国都曲女城被认为是北印度霸权的象征。为此,8世纪强盛起来的帕拉、普拉蒂哈拉、拉喜特拉库塔等三大王朝从770年起就开始进兵争夺曲女城。曲女城多次易主,战争时起时息,持续约200年。 中世纪任何强国如欲控制德干北部,必须同时占有东海岸和西海岸 。遮娄其和帕拉瓦是德干高原上在7世纪强盛起来的国家。两国交战数百年,终于两败俱伤。 穆斯林的早期入侵 712年 ,穆罕默德·比因·卡西姆统率阿拉伯军队攻占达里巴尔,然后占领信德地区。不久被当地居民击退。1001~1024年,伽色尼王朝国王马赫穆德入侵印度达12次之多,吞并以拉合尔为中心的旁遮普地区,从此旁遮普成为穆斯林地区。12世纪后期,阿富汗廓尔王朝控制西北印度。 德里苏丹时期(1206~1526) 1206年,廓尔王朝统治德里的总督库特布-乌德-丁·艾巴克自立为统治印度的苏丹,建立奴隶王朝,定都德里。穆斯林入主印度,这在印度历史上还是第一次。除短暂时期外,德里苏丹实质上不过是北印度一个最大的区域王国。除德干北端的省区政权外,苏丹在南印度的政权机构,都为时短暂。在14世纪上半期,苏丹政权就不得不撤出德干。接着印度教徒建立了维贾亚纳加尔王国,穆斯林建立了巴赫马尼王国。苏丹于15世纪初解体后,独立王国林立各地。 莫卧儿帝国时期(1526~1858) 莫卧儿帝国统治集团原是蒙古-突厥族后裔,16世纪上半期入主印度 。16世纪下半期版图得以扩大,除南印度外,东起阿萨姆,西至阿富汗东陲均并入莫卧儿疆域,莫卧儿帝国成为当时世界强国之一。1738~1739年,波斯势力入侵北印度。1748~1767年期间,阿富汗势力入印抢劫,帝国奄奄一息。1761年帝国统治范围缩小。1764年被英军击败于布克萨尔。1803年德里一度被英军占领。1759~1858年,莫卧儿帝国名存实亡。英国在消灭了马拉特(见马拉地人)势力(1818)以后,于1858年印度民族大起义时正式灭亡了莫卧儿帝国(见莫卧儿王朝)。

近代印度(1757~1947) 从英国东印度公司的成立(1600)_起到它在印度占有统治权时(1757),有一段早期殖民掠夺史。这段历史在年代上属于印度中世纪末期,但它的时代性质则属于殖民统治的早期。 英国在印度的早期殖民掠夺(1600~1757) 葡萄牙人收购印度的香料在西方销售,获得厚利。继之而起的是荷兰。1600年12月31日,英国为了同荷兰商人竞争而成立了英国东印度公司。1623年英荷达成默契:荷兰垄断东印度群岛,英国垄断印度次大陆。 英国东印度公司在1609年续领特许状时,取得了5项特权:掠地铸币、筑城养兵、缔结盟约、宣战媾和、审理刑事民事案件。后来,东印度公司的中心从西海岸转移到孟加拉。在这个时期内东印度公司的活动主要是为建立政权准备条件。1765年东印度公司取得孟加拉、比哈尔、奥里萨的收税权,主宰了孟加拉。公司直接掌握了财政和军权,间接掌握了行政权。 英国工业革命开始后,工业资本家力图控制印度,以使英工业品畅销印度各地。所以,18世纪末与19世纪初也是英国在印度扩张领土最突出的时期。在55年内(1763~1818)英国在印度直接进行过30次兼并土地的战争 。在52年内(1766~1818) 英国与印度地方政权签订过23次割地条约。它在50年内(1765~1815)解决了欧洲其他国家在印度绝大多数的据点。 1818年6月,马拉特势力覆灭。拉贾斯坦、中印度、卡提阿瓦半岛的一些首脑都承认了英国的主权。除旁遮普和信德外 ,英国已经控制整个印度 ,印度成了英属印度帝国。1818年后,殖民统治基本上处于巩固政权时期,但是也还有过两起兼并高潮。第一批被兼并的是信德(1843)和旁遮普(1849),英国殖民地疆域就达到了防范沙俄南下的天然界线。 另一批被兼并的土邦是贝拉尔(1853)和奥德(1856)。贝拉尔是理想的原棉供应地,奥德是理想的英国棉织品的销售市场。 英国用“绝嗣丧权原则”兼并的土邦有萨塔拉(1848) 、那格浦尔(1853)和詹西(1854)。最后阶段的兼并引起了1857年的印度民族大起义。这次大起义后,英国正式结束了名存实亡的莫卧儿王朝,也结束了东印度公司。1858年颁布的英国女王诏书开辟 了一个新的统治方式。 英国政府直接统治印度(1858~1947) 1858年后,英国政府直接统治印度。在印度的最高机关是印度政府。印度政府由印度总督及其执行委员会组成。印度总督称为参事会总督,又称副王,由英王任命,任期5年。总督的执行委员会成员6人,任期5年,也由英王任命。外交部部长由总督兼任,其他各部由执行委员会分配。立法工作由执行委员会的扩大会议进行。扩大会议的成员有在职官员、应邀人士和当选人士。全印度分13省,其中五大省为孟加拉、孟买、马德拉斯、旁遮普、联合省。省有级别,级别差距很大。马德拉斯和孟买的省督及其执行委员由英王任命。全印度的土邦约有700个。大土邦只有海得拉巴、迈索尔、巴罗达、“克什米尔和查谟”。英国对土邦有严密的监督制度,严禁国内外结盟。 英国对印度的殖民掠夺和剥削 1702~1813年,英国东印度公司通过贸易、直接掠夺、实行以柴明达尔为对象的永久性在此建立商站土地整理等方式对印度进行殖民掠夺和剥削。19世纪中叶,田赋约占东印度公司总收入的2/3。

随着英国工业革命的完成,工业资产阶级的成长,1813年英国议会取消了英国东印度公司在印度的贸易垄断权。从此,印度逐渐成为英国的商品市场和原料产地。1833年英国议会作出决定,准许英国人在印度经营种植园。这是英国把印度直接变成它的原料产地的开始。从19世纪中期起,英国资本开始输入印度。19世纪后期,英国对印度的投资主要限于铁路、水利和种植园。其中以铁路为主(始于1848年)。第一次世界大战以后,英国资本大量进入印度的工业部门。印度成为英国商品市场、原料产地和投资场所的结果,使印度的大量财富流入英国。史书称之为“财富外流”。 印度资产阶级的形成和发展 从19世纪中叶起,印度开始发展民族工业(主要是纺织工业 。70、80年代,在西印度的孟买和艾哈迈达巴德形成了第一批工业资产阶级。在20世纪30年代后期,印度已形成了第一批民族资本垄断集团。 印度的商业资本从19世纪后期转入民族工业 。英国的工业品已经占领了印度的市场,而英国的财政资本又支配了印度的主要工业部门和金融系统。此外,英国还控制了印度的交通、运输、外贸、税收。因此,印度资产阶级在发展自己的民族工业时,同英国在经济上的矛盾是十分尖锐的,但印度的民族工业还是得到了较大的发展。随着印度民族工业的发展和资产阶级力量的增强,他们要求参政,要求独立地掌握财政、国防和外交,而英国殖民当局不仅寸权不让,而且利用国家机器镇压印度的民族解放运动。 印度民族大起义(1857~1859) 1857年的印度民族大起义是由爱国封建主领导的最大的一次民族斗争。前后历时两年(1857年5月~1859年4月),波及北印度、中印度和南印度的广大地区。起义之后,英国调整了对印度的殖民政策:印度政府的控制权从英国东印度公司转到英国女王手里;彻底改组了军队,增加了英属印度军队中英国兵的比重,并直接控制炮兵;对印度的土邦由兼并改为支持;加强了铁路、电报等的建设工作。 印度资产阶级启蒙运动 随着西方教育输入印度,19世纪20年代印度出现了一批资产阶级知识分子。他们成了资产阶级启蒙运动的先驱,其杰出代表是R.M.罗易。印度的资产阶级启蒙运动是结合印度教改革运动和资产阶级的政治改良运动进行的。 19世纪20年代兴起的印度教改革运动,一直持续到80年代,从本质上讲这是一种资产阶级的启蒙运动。其目的是用资产阶级的神学世界观代替旧的神学体系,以适应资产阶级的需要。 印度资产阶级的政治改良运动 在进行印度教改革运动的同时,一些资产阶级知识分子提出了政治改革的主张,进行以局部改良为目标的政治运动。他们要求在印度逐步实行代议制;要求降低土地税和盐税,减少政府的行政、军事开支,发展民族工商业,兴办公共工程和交通事业,大力发展技术教育。19世纪60、70年代,资产阶级争取政治、经济改革的要求已逐步理论化 。1885年12月28日,在孟买成立了全印统一的民族主义政治组织印度国民大会党,简称印度国大党。印度国大党的成立标志着印度的资产阶级民族改良主义运动已由分散走向统一,由地区性发展为全国性。 第一次民族解放斗争高潮(1905~1908) 这次斗争的直接原因是反对英国分割孟加拉。国大党温和派领导人最初和极端派领导人一起发动和领导运动。以B.G.蒂拉克为首的极端派在运动兴起后,就提出斯瓦拉吉(自治)、斯瓦德希(自产),抵制英货和民族教育4点纲领,力争把运动引向革命道路。1908年运动被镇压下去(见印度民族独立运动)。 第二次民族解放斗争高潮(1919~1922) 国大党在第一次世界大战期间始终支持英国,希望换取战后的印度自治。大战结束后,殖民政府不仅继续执行战时军管法令,而且还增订了新的镇压法案,即罗拉特法。1919年2月间,M.K.甘地发动和平抵抗运动并号召于4月6日举行总罢市反对新的镇压法案。4月13日发生阿姆利则惨案,民情激昂。从此,甘地转变对英国的态度 ,由基本合作转向基本不合作 ,并于1920年改组国大党。同年国大党决定使用和平和合法手段争取自治。从1921年底到1922年2月12日,甘地亲自领导群众运动。 第三次民族斗争高潮(1928~1930) 1927年底J.尼赫鲁从欧洲回国。同年国大党作出决议:以完全独立为斗争目标;抵制英国的西蒙调查团;国大党加入国际反帝联盟;尼赫鲁和S.C.鲍斯先后任国大党总书记。甘地再次亲自领导大约持续3个月(1930年2月~5月5日)的和平抵抗运动。在这个时期里,甘地组织了反盐法运动。他坚决反对一切自发的群众斗争。甘地所领导的反盐法和平抵抗运动于4月6日开始,5月5日因甘地被捕而中止。从1930年6月到1931年3月被判刑的和平抵抗者达9万人;到1933年3月底在押政治犯达12万人。这次斗争高潮起于1928年初,止于1930年5月,持续约26个月。 第四次民族斗争高潮(1945~1946) 1945年印度出现印度教徒与伊斯兰群众一致行动的征兆。1946年2月18日孟买皇家印度海军海员的罢工发展成印度皇家海军起义。事变的第2天(2月19日)英政府即派遣内阁特使团来印度谈判。1947年2月20日 ,英国宣布决定在1948年6月前移交政权,接着提出印巴分治的《蒙巴顿方案》。该方案规定,巴基斯坦和印度两个自治领分别于1947年8月14日和15日成立;英国在印度的殖民统治从此告终。 殖民统治的历史遗留问题 英国殖民统治影响后来政治最重大的历史遗留问题是教派政治和英国对中国西藏的侵略野心。 把教派对立变成教派政治是殖民统治的历史产物。1857年民族大起义后,英国用报复的态度对待穆斯林,单在德里就绞死2.7万名穆斯林。到了70年代英人对穆斯林的态度稍有转变。1905年英国殖民当局实行孟加拉分治,穆斯林民族运动发生分裂。1906年全印穆斯林联盟成立,拥护孟加拉分治,要求殖民当局给予穆斯林以公职保证。《1909年印度政府组织法》(莫莱-明托改革法案) 规定增加印度帝国立法参议会和省级参议会民选议员名额,实行分别选举;穆斯林组成单独选区,在穆斯林选区,只有穆斯林可以当选。从此,教派政治成为政治制度,民族运动遭到分裂。1932年3次圆桌会议后,英国政府提出《教派名额裁定书》,作为满足教派主义政治要求的尝试。1936年穆斯林联盟根据有关法令按教派利益准备1937年的选举。1940年3月23日全印穆斯林联盟会议通过《巴基斯坦决议》。殖民统治产生教派政治,教派政治不可避免地导致印巴分治和一切教派相互对抗。 关于麦克马洪线 另外,英国从19世纪40年代起就企图由北印度进入中国西藏。1885年,在印度的英国官员组织力量企图武装进入西藏,在藏族人民的反对下遭到失败。当时,西藏成为英、俄两强争夺中亚和在中国划分“势力范围”的一个重要部分。1903年英国从印度公开派兵远征西藏,1904年8月3日到达拉萨 。英国代表H.麦克-马洪于1914年3月24日在印度德里与西藏地方当局代表秘密换文,在附图上标出藏印分界线,该线被称为麦克马洪线。此线把历来属于中国的9万平方千米的领土划归英属印度。1929年出版的《艾奇逊条约集》第十四卷记载了那次秘密换文经过以及1914年7月3日西姆拉会议的经过。1939年,英国在印度供职的官员又篡改了《艾奇逊条约集》上原有的记载,造成了文献上的极大混乱。这就为以后解决中印两国的边界问题留下了隐患。 1947年印度独立是印度历史上的重大转折点,从此印度走上了独立发展资本主义的道路。 |

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。

参考词条