1) Carboniferous back-arc basin

石炭纪弧后盆地

2) Devonian-Carboniferous

泥盆纪-石炭纪

3) back arc basin

弧后盆地

1.

In the light of geodynamics and global tectonics,this paper delves into the generation and evolution of Mesozoic Cenozoic back arc basins along the western Pacific active continental margin.

文章以地球动力学和全球构造观点来探讨西太平洋活动大陆边缘中—新生代弧后盆地的基本特征、形成机制、大地构造学涵义和油气藏分布规律。

2.

It is emphasized that,for the different kinds of volcanic rocks in Okinawa Trough,typical active back arc basin in the initial stage of spreading,the study should be based on the modern theory and technique of geochemistry and also on the integrated induction and thinking in view of magmatism in a.

指出应基于现代地球化学理论和方法 ,从板块构造沟弧盆体系岩浆作用的角度 ,将冲绳海槽这一典型幼年期弧后盆地中复杂多变的火山岩作整合型归纳和思考 ,既揭示不同岩石系列的成因联系 ,又注重将岩浆作用与构造环境相结合 ,并在与成熟弧后盆地火山岩的对比中揭示弧后盆地早期扩张过程中岩浆作用的特性、规律与标志 ,以揭示弧后盆地早期扩张的构造动力学过程。

3.

(2) The volcanic rocks in the belt are different from these of typical mid oceanic ridge, and similar to those of back arc basin in lithogeochemical feature.

金沙江造山带一直被当作古板块缝合带,但其物质组成和结构并不反映当时典型的洋盆环境,主要证据有:(1)沉积地层表明,金沙江海盆在规模和水体深度两方面都是有限的;(2)所产的火山岩与标准洋中脊不同,其岩石化学特点与弧后盆地相吻合;(3)澜沧江洋盆与金沙江海盆隔着昌都长条形地块相向俯冲,而且金沙江海盆的俯冲始于澜沧江洋的闭合。

4) back-arc basin

弧后盆地

1.

From the back-arc basin to foreland basin-Ordovician-Devonian sedimentary basin and tectonic evolution in the North Qilian orogenic belt;

从弧后盆地到前陆盆地——北祁连造山带奥陶纪—泥盆纪的沉积盆地与构造演化

2.

The volcanic-sedimentary rock that the lower part of the Yanbian Group is deposited in a back-arc basin setting, and the Zagu formation is deposited in a retroarc basin setting based on the analysis of stratigraphy, geochemistry and clastic petrofacies.

通过对盐边群各岩性段地层的产出、构造变形特征及相互间的接触关系的确认,在对碎屑岩组段进行颗粒骨架分析的基础上,结合已有的地球化学和同位素年代学研究结果,盐边群火山岩及其南侧的深成岩均不是蛇绿岩的组份,该火山岩可能形成于弧后伸展环境,盐边群中下碎屑岩段形成于弧后盆地,而上部碎屑岩段则可能形成于前陆盆地。

5) the Neodevonian Carboniferous

晚泥盆世-石炭纪

6) back arc basin-island arc-interarc basin setting

弧后盆地-岛弧-弧间盆地

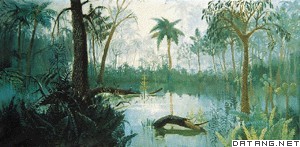

补充资料:石炭纪

| 石炭纪(距今约3.62亿年~距今2.9亿年) Carboniferous Period 古生代第五个纪。这期间形成的地层称石炭系,位于泥盆系之上、二叠系之下。石炭系这一名称最初用于英国的含煤岩层(1822)。 亚洲、欧洲、非洲北部、南美北部和格陵兰等地广泛应用石炭纪这一地质年代单位。但北美则将石炭纪早期称为密西西比纪,将石炭纪晚期称为宾夕法尼亚纪,这两个纪的分界划在3.1亿年前。

石炭纪各阶段生物群和地史特征有明显差异,国际上对石炭纪地层的划分和命名还不一致。西欧国家根据该地区地层明显的二分性,即下部以海相灰岩沉积为主,上部以海陆交互相或陆相含煤沉积为主,将石炭纪二分。早期的沉积地层称狄南统,包括杜内阶和维宪阶;晚期的沉积地层称西里西亚统,包括纳缪尔阶、维斯发阶、康塔布里阶和斯蒂芬阶。1891年,H.S.威廉斯将北美的石炭系划分为两个独立的系。下部为密西西比系,包括肯德胡克阶、奥萨根阶、麦拉麦克阶和切斯特阶;上部为宾夕法尼亚系,包括莫洛阶、德士莫阶、密苏里阶和维奇尔阶。对石炭纪,有些国家二分,有些国家三分。中国自1979年第二届全国地层会议以后,有些地质学家主张石炭系二分。下统称丰宁统,包括岩关阶和大塘阶;上统称壶天统,包括威宁阶和马平阶。 石炭纪时,浅海底栖动物仍以珊瑚、腕足类为主,浮游和游泳动物类、菊石繁盛。类演化迅速、层位稳定,是重要的分带化石。中、晚石炭世时,植物空前繁盛。除节蕨类和石松类外,真蕨类和种子蕨迅速发展,裸子植物科达木类成为高大乔木,并遍布海滨和大陆内部。陆生植物的大发展,使昆虫类空前繁盛。石炭纪为两栖动物大发展时期,这些动物的卵和幼年期仍生活在水中,成年期为水陆两栖,以肺呼吸,四肢爬行,最常见的有迷齿类。 早石炭世,植物大多生长在滨海低地,受潮湿气候影响,其成分单调,地理分区现象不明显。自晚石炭世早期起,植物逐渐向大陆内部伸展,由于大陆地区气候分异显著,植物地理分区现象明显,一般分为4个植物地理区:①欧美热带植物区。包括北美、北非、欧洲、小亚细亚和中亚。②华夏热带植物区。包括中国大部、朝鲜、日本、越南、印度尼西亚北部等地。③安加拉温带植物区。又称通古斯植物区,以西伯利亚为中心,包括北欧、北亚、中国天山-阴山以北地区。④冈瓦纳寒带植物区。位于热带植物区以南的广大地区,包括南非、南美、澳大利亚、印度、巴基斯坦和南极大陆。按海洋无脊椎动物可分为特提斯(或称欧亚区)、北美-西伯利亚和冈瓦纳(或称古地中海南区)3个动物区。 晚石炭世时,地壳运动十分强烈,各大陆块碰撞形成一个泛大陆,即联合古陆。石炭纪时,大陆上的气候分区与植物地理区系分布相应,欧美植物区和华夏植物区为热带、亚热带气候,冈瓦纳植物区和安加拉植物区分别代表南、北半球温凉气候区。在石炭纪末期,在南半球发生大冰川作用。石炭纪时形成丰富的矿产资源,最主要的是煤,其次是石油、天然气、石灰岩、油页岩和铝土矿等。石炭纪时形成世界上最大煤田,如顿巴斯煤田、库兹巴斯煤田、通古斯煤田、阿巴拉契亚煤田、鲁尔煤田以及中国北方的煤田等。 |

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。

参考词条