1) Journey to the West

《西游记》

1.

Overview of the Study on the Relationship between Buddhism and Journey to the West in Ming and Qing Dynasties;

明清时期“佛教与《西游记》的关系”研究综述

2.

The Reason Why the Journey to the West Can not Be a Book that Demonstrates Taoist Theory;

《西游记》为何不能是“证道书”

3.

On Cultivating Team Spirit in Editorial Departments of Journals of Higher Education——Enlightenment from Team Spirit of Journey to the West;

高校学报编辑部团队精神的培育——《西游记》团队精神的启示

2) A Journey to the West

《西游记》

1.

On the Traditional Features of Women Figures in A Journey to the West;

浅谈《西游记》中女性形象的传统性

2.

Language Features of Characters in A Journey to the West;

《西游记》人物的语言特色

3.

Wu Cheng en s Ideal of Social Harmony in His A Journey to the West;

从《西游记》看吴承恩的和谐社会理想

3) The Journey to the West

《西游记》

1.

The Writing Skill of "The Same Master Stroke Different Storylines" on the Aesthetics Embraced in the Storyline of The Journey to the West;

犯中求避:《西游记》情节美学初探

2.

The Mixture of Multi-subjects——Probing into the subject of The Journey To the West Once Again;

多主题的揉杂——再探《西游记》主题

3.

A Textual Research on the White Rat s Making an Offer of Marriage Story in The Journey to the West;

《西游记》白鼠求婚故事考源

4) Pilgrimage to the West

《西游记》

1.

A Probe into the Heroic Complex of Wu Cheng-en s Poem—Concurrently on the Author of Pilgrimage to the West;

论吴承恩词的英雄情结——兼谈《西游记》的作者

2.

On the Narrative Pattern of Pilgrimage to the West;

论《西游记》的叙事模式

3.

The Martial Spirit in Pilgrimage to the West;

《西游记》中的崇武意识

5) Record of a Journey to the West

《西游记》

1.

Recreative Myth and Record of a Journey to the West;

再生型神话与《西游记》

2.

The Prototypes of Monkey King in Yi Jian Zhi and Record of a Journey to the West;

《夷坚志》与小说《西游记》——也论孙悟空的原型

3.

Reread Record of A Journey to the West: the Social Reality in the Eye of Wu Chengen;

再看《西游记》:吴承恩眼中的现实社会

6) "Pilgrim Westward Note"

西游记记

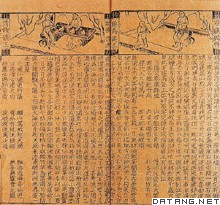

补充资料:《西游记》

| 《西游记》 中国明代长篇神话小说。全书20卷100回。吴承恩根据历代民间传说,对传统题材加以改造,注入对现实生活的感受、认识,创作而成。借神话故事批判现实是作者创作思想的出发点。 故事来源 《西游记》的故事经过了一个漫长的演变过程。唐僧玄奘赴天竺(今印度)取经的史实,经《大唐西域记》和《大唐大慈恩寺三藏法师传》的记述和某些夸张,在唐代广为流传,并演化成带有神话色彩的故事。至刊印于南宋的说经话本《大唐三藏取经诗话》,取经故事有重要发展,已初步具有了《西游记》故事的轮廓。猴行者已取代唐僧而成为取经故事的主角。到元代(至迟到明代),又出现了更加完整生动的《西游记平话》。它很可能是吴承恩直接据以加工创作的底本,在《西游记》的成书过程中具有重要意义。由宋至明,取经故事也活跃在戏剧舞台上。其中某些情节、内容均与吴著《西游记》相似。这说明在吴著《西游记》之前,取经故事已经众手加工而广为流传。孙悟空的形象,也经历了一个同样漫长的演变过程,与大禹治水时收伏的一个淮涡水神无支祁有关。无支祁原是个神通广大的猴精,后被镇锁在淮阴龟山脚下。吴承恩就是在前代传说和平话、戏曲的基础上将无支祁传说跟取经故事结合到一起,并熔铸进现实生活的内容,创作出了这部规模宏大的杰出神话小说《西游记》。 思想内容 《西游记》由3部分内容组成。第一部分写孙悟空的出身和大闹天宫。第二部分写唐僧身世及取经缘由。第三部分写孙悟空皈依佛门,保护唐僧到西天取经,一路上降妖捉怪,和险恶的自然环境作斗争,历尽九九八十一难,终于取回真经,成了“正果”。大闹天宫的故事生动地塑造了一个蔑视皇权、敢于造反的孙悟空的英雄形象,表现了作者对反抗权威、蔑视等级制度等反封建的叛逆思想和斗争精神的热情歌颂。第二部分主要起过渡和连接的作用,有较明显的宗教迷信色彩。故事主体部分的取经故事在题材内容和主题思想上存在着明显的差异和矛盾。但由于主人公前后性格的一贯性,斗争对象和情势的变异并未能影响小说思想内容的大致统一。孙悟空因法力不及如来佛,造反失败、皈依佛门,最终表现了“佛法无边”的宗教思想,这与作者的历史局限和题材的宗教性质都是分不开的。但作为孙悟空这一主人公形象,不管前后都始终保持了战胜邪恶、勇敢无畏的斗争精神,这也是《西游记》这部书的积极意义所在。《西游记》通过神话的形式,表现了丰富的社会内容,曲折地反映出现实的社会矛盾,表现了人民群众惩恶扬善的愿望和要求。在孙悟空身上集中反映了人民群众反抗专制压迫、战胜黑暗势力和征服自然的强烈愿望。孙悟空的积极乐观、敢于斗争的精神,是中国人民长期斗争生活的艺术概括,是理想和现实相结合的产物。作为孙悟空对立面的神佛世界和妖魔,都具有非正义的性质,玉皇的昏庸暴戾正是当时封建统治阶级的缩影;而取经路上妖魔的阴险淫恶则反映了社会上黑暗势力的共同特征。正由于有了这样的对立面,孙悟空才成为人民群众喜爱的英雄人物。也正是因为书中突出了斩妖除怪的内容,而使取经的目的退居次要地位,甚至仅有象征性意义。对于唐僧这个人物,作者是批评大于肯定。他恪守宗教信条和封建礼仪,迂腐顽固,不分是非,从而由一个被歌颂的人物变成一个被讽刺嘲笑的对象。这也是《西游记》与传统的取经故事的不同之处。此外,书中还刻画了猪八戒这样一个既憨厚纯朴、吃苦耐劳、对敌斗争从不屈服、同时又贪馋好色、不能辨识敌我、以及嫉妒心强、斗争不够坚定的社会小生产者的形象,作者对他给予了戏谑嘲笑和善意的批评。作者正是通过书中不同人物的不同描写,歌颂了正义、无畏和勇敢的斗争精神,鞭笞了黑暗、邪恶势力,劝戒人们透过现象认识本质,对敌要狠,除恶务尽。从而使这部书具有了深刻的寓意。

《西游记》在思想内容上还存在一些糟粕,如佛法无边的思想、宿命论观念和因果报应思想等。 艺术成就 《西游记》在艺术上有着鲜明的特色。故事情节生动、奇幻、曲折,表现了丰富大胆的艺术想象力。书中人物既有浓厚的神奇色彩,又有强烈的现实感。神性(幻想性)、人性(社会性)、物性(自然性)三者的有机结合,是《西游记》人物塑造的一个突出特点。《西游记》的语言生动、流利,人物对话具有鲜明的个性特征,而且富有浓烈的生活气息,表现了一种幽默诙谐的艺术情趣,使整部作品充满了艺术魅力。 影响 《西游记》在中国小说史上占有重要地位,是明代神魔小说的杰出代表。和《三国演义》、《水浒传》一样成为中国人民家喻户晓的古典小说名著。现存《西游记》最早的刊本是明万历二十年(1592)金陵唐氏世德堂《新刻出象宫板大字西游记》。1954年出版了整理本。1980年人民文学出版社又刊行二版。 |

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。

参考词条